Bildnachweis: bm-t, eCapital, DeepTech Climate Fonds, NXTGN, bm-t.

Deep Technology, auch bekannt als Deeptech, bezeichnet bahnbrechende Technologien, die auf bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckungen oder technischen Durchbrüchen basieren. Ist das nun das nächste Buzzword für einen Investorentrend oder liegt hier eine echte Chance? Wie ist das Investitionsklima in Deutschland und Europa? Wir fragten wichtige Marktteilnehmer nach ihrer Einschätzung zu den Aussichten.

Im Gegensatz zu klassischen Technologien, die meist inkrementelle Verbesserungen bestehender Produkte bieten, zielt Deeptech darauf ab, grundlegende Probleme zu lösen und neue Marktsegmente zu schaffen. Beispiele dafür sind Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Quantencomputer, Biotechnologie, neue Energien oder auch Blockchain. Viele dieser Technologien sind nicht mehr wirklich neu – eher neu ist aber der Oberbegriff „Deeptech“ zur Beschreibung.

Deeptech als Wachstumstreiber

Aber bei der Einschätzung der Bedeutung für wirtschaftliche Zukunft gibt es reichlich Übereinstimmung: „Wir glauben, dass Deeptech in den kommenden Jahren ein zentraler Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft sein wird, da Innovationen in Bereichen wie KI, Quantencomputing, Robotik, Prozessautomatisierung und Biotechnologie zunehmend

entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit sind“, sagt Katja Butzmann, kommissarische Geschäftsführerin der bm-t beteiligungsmanagement thüringen gmbh. Adrian Thoma, Managing Director der NXTGN GmbH, assistiert: „Deeptech ist für eine erfolgreiche Transformation der Wirtschaft aus unserer Sicht absolut erfolgskritisch. Wir tun daher alles dafür, Innovationen aus dem Deeptech-Bereich aus der Nische heraus in den Mittelpunkt des Innovationsgeschehens zu überführen. Themen wie KI, Quanten- oder Biotechnologie haben besonders in Deutschland aufgrund der starken Forschungslage großes Potenzial. Die große Kunst wird darin liegen, diese Grundlagenforschung in kommerzielle und wertstiftende Anwendungen zu überführen und zu skalieren. Wir sprechen daher gerne von Applied Deeptech.“

Super-Mega-Runden im KI-Sektor

Den steigenden Wachstumstrend bei Künstlicher Intelligenz bestätigt auch eine aktuelle Studie des Bundesverbands Beteiligungskapital in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank. Die Zahlen zeigen, dass KI-Investitionen im letzten Jahr ein Volumen von über 100 Mrd. USD erreicht haben – damit flossen 37% der gesamten Risikokapitalfinanzierung im Jahr 2024 in Künstliche Intelligenz. Die starke Dominanz von KI wird bei einem Blick auf die „Super-Mega-Runden“ mit mehr als 1 Mrd. USD besonders deutlich: Von den 16 Super-Mega-Runden im Jahr 2024 mit einem Gesamtvolumen von 47,5 Mrd. USD sind neun Investitionen in KI-Unternehmen mit einem Volumen von 38,4 Mrd. USD geflossen. Diese Finanzierungen flossen vorwiegend in KI-Unternehmen, die sich auf besonders kapitalintensive Basistechnologien konzentrieren.

Hohes Maß an Risikobereitschaft

Ein „hervorragendes Deeptech-Ökosystem“ sieht auch Dr. Torsten Löffler, Investment Director beim DeepTech & Climate Fonds: „Universitäten, Forschungseinrichtungen, wie Max-Planck und Fraunhofer, und Start-ups arbeiten hier synergetisch zusammen, sorgen für top ausgebildete Studienabgängerinnen und -abgänger und entwickeln disruptive Technologien und Geschäftsmodelle. Während klassische Software-Start-ups oft schnell skalieren können, braucht Deeptech mehr Zeit und Kapital – aber genau hier liegt auch die Chance.“ Technologien wie KI, Fusionskraftwerke oder Quantencomputing würden seiner Ansicht nach nicht nur einzelne Unternehmen transformieren, sondern ganze Branchen neu definieren. Deutschland habe mit seinem starken Mittelstand eine ideale Ausgangsbasis, um forschungsintensive Technologien in reale Anwendungen zu überführen.

Fortsetzung von „Hightech“

Für Paul-Josef Patt, Managing Partner von eCapital, ist der Begriff „Deeptech“ eine Fortschreibung von „Hightech“ – und hier haben er und sein Fonds seit Jahrzehnten Erfahrung. 2013 verkaufte er den OLED-Pionier Novaled aus Dresden zusammen mit über 500 Patenten sehr erfolgreich an Samsung. Rückblickend auf diese Transaktion erklärt Patt: „Deeptech-Investitionen erfordern von Investoren seit jeher ein hohes Maß an Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen. Bei Novaled waren es für uns und unsere Co-Investoren acht aufregende und zum Teil sehr angespannte Jahre.“ Trotz dieser Erschwernisse werde die Attraktivität dieser Assetklasse von immer mehr Investoren wahrgenommen und auch als Fondsinvestment gesucht. Der Grund: Deeptech-Start-ups hätten mehr Möglichkeiten, sich zu einem Unicorn zu entwickeln, weil sie sich über starke eigene USPs abgesichert über harte IP und häufig über disruptive Potenziale völlig neuartiger Geschäftsmodelle im Wettbewerb profilieren können. Der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz und deren Einzug in praktisch alle Industrien steht laut Butzmann gerade erst am Anfang. „Wenn es die etablierten Industrieunternehmen und Mittelständler in Deutschland schaffen, schnell den Nutzen zu erkennen und ihre Prozesse dahin gehend konsequent umzustellen, haben sie eine Chance – basierend auf ihren Kernkompetenzen in Kombination mit KI –, ihre oft weltweit führende Rolle zu behalten.“ Aber: Wer abwarte, ob dies nur ein Trend ist, habe schon gegen die erstarkende Konkurrenz aus China und zukünftig auch den USA verloren.

Gute Entwicklung in Europa

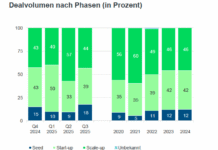

Das europäische Deeptech-Ökosystem hat sich auch im vergangenen Jahr als bemerkenswert widerstandsfähig und entwicklungsfähig erwiesen. Nach einer aktuellen Analyse der Investmentberatungsfirma Avolta gab es Investitionen in Höhe von 9 Mrd. EUR in 454 Deals im Jahr 2024; Künstliche Intelligenz habe sich 2024 als herausragendes Segment offenbart und verzeichne im Vergleich zu 2023 ein dramatisches Investitionswachstum. Das Ökosystem befinde sich nach wie vor überwiegend in der Anfangsphase, wobei die meisten Geschäfte aus Pre-Seed- und Seed-Runden bestünden. Öffentliche Einrichtungen spielten eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Ökosystems und sind die aktivsten Investoren. Besonders gute Entwicklungsmöglichkeiten sieht Löffler in den Bereiche Quantencomputing, New Space sowie nachhaltige Energien aus Fusionskraftwerken. „Im Bereich New Space sind wir schon sehr weit: Durch den weltweiten Wettbewerb im Raumfahrtsektor gibt es hier starke Fortschritte, mit geplanten Testflügen und neuen Kooperationen zwischen Start-ups, etablierten Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Airbus und staatlichen Akteuren wie der ESA. Diese Entwicklung ist beispielhaft für die Synergien, die zwischen Start-ups und traditionellen Industrien entstehen können.“

Gut vernetzte Forschungsinfrastruktur

Deeptech wird nach einer Analyse der Boston Consulting Group (BCG) in den nächsten fünf Jahren weltweit mehr als acht Bio. EUR Wertschöpfung generieren. Michael Brigl, Head of Central Europe bei BCG, erklärt: „Deeptech bietet Europa eine große Chance, in wichtigen Zukunftsmärkten Marktführer zu werden. Den großen Unternehmen kommt hierbei eine besondere Rolle zu: Als Treiber und Verstärker dieser Technologien im Zusammenspiel mit Start-ups schaffen sie die Basis für künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.“ Europäische Länder würden derzeit sieben der ersten zehn Plätze im globalen Innovationsindex der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) besetzen. Zehn von 20 weltweit führenden Forschungseinrichtungen befinden sich laut BCG in Europa, und bei den jährlichen Patentanmeldungen pro Kopf belegen die europäischen Länder 25 der 40 führenden Plätze. Das sieht auch Butzmann ähnlich: „Europa hat eine starke und gut vernetzte Forschungsinfrastruktur.“ Aber sie hat auch Probleme im Blick: „Leider landen viele staatlich geförderte Innovationen in den Schubladen der Institute und finden keine Gründerteams. An dieser Stelle müsste dringend eine bessere Vernetzung von Gründungswilligen, Hochschulen und der Wirtschaft erfolgen sowie die Übertragung geistigen Eigentums von Instituten auf Start-ups unkompliziert geregelt werden.“ Thoma findet, dass Europa über eine leistungsstarke Grundlagenforschung sowie eine hohe Dichte an Talenten verfügt: „Wenn es nun gelingt, die Defizite in der Mobilisierung von privatem Kapital zu reduzieren, durch zum Beispiel steuerliche Anreizsysteme, sowie die regulatorischen Hindernisse einzudämmen, hat Europa eine echte Chance.“ Trotz vieler positiven Signale erlebt Patt immer wieder, dass sich viele europäische Investoren noch große Chancen entgehen lassen und Lead-Investoren für Deeptech-Start-ups häufig nur sehr schwer zu finden seien. „Die Gefahr, dass europäische Innovationen ins Ausland

abwandern, ist also noch nicht gebannt!“, erklärt er zur aktuellen Lage. Insgesamt sei aber „das Glas halb voll und nicht halb leer!“

Netzwerke knüpfen

Thoma fügt an: „Wir bieten Unterstützung durch aktives Mentoring und Zugang zu Netzwerken. Zudem helfen wir bei der Vermittlung von Finanzierungspartnern. Einen großen Schlüssel sehen wir zudem in der Kooperation mit etablierten Unternehmen, da diese über Marktzugang und Skalierungsressourcen verfügen. Wir fördern diese Partnerschaften aktiv mit einer ganzen Reihe von Matchmaking-Formaten.“ Genau in der Kooperation könnte der Schlüssel liegen, denn laut Butzmann besteht bei etablierten Unternehmen nach wie vor die Tendenz, immer alles erst einmal inhouse entwickeln zu wollen: „Erst wenn das schiefgeht und bereits hohe Summen verbrannt wurden, öffnet man sich der Start-up-Welt – das ist ein entscheidender Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland.“

Ausblick

Patt sieht in Deutschland wichtige Initiativen wie die Sprunginnovationsagentur SPRIND und den DeepTech & Climate Fonds (DTCF) sowie verschiedene weitere Dachfondsinitiativen. Diesen Weg gelte es jetzt konsequent weiterzugehen und zukünftig noch mehr Kapital zu mobilisieren. Löffler will sich auf Deeptech-Startups mit klarer industrieller Anwendung und skalierbaren Geschäftsmodellen konzentrieren: „Technologien wie Quantencomputing, Robotik, KI und Fusionskraftwerke haben für uns eine hohe Priorität – insbesondere dann, wenn sie etablierte Märkte transformieren können.“ Die Zeichen bei Deeptech stehen also weiter auf Wachstum – wenn alle Beteiligten ihre Anstrengungen fortsetzen.